看護の現場では、「またあの患者さんか…」と感じてしまう場面に直面することがあります。

ナースコールの連打や理不尽なクレーム、過度な依存や感情の起伏──一見“めんどくさい”とされる行動の裏には、患者の不安や孤独、理解不足が隠れていることも。

本記事では、そんな“めんどくさい患者”への理解と対応に必要な視点、看護師としての具体的なスキルや心構えを、リアルな会話を交えつつ深堀りします。

明日からのケアに役立つ内容がきっと見つかります。ぜひ最後まで読んでくださいね。

- 看護師が「めんどくさい」と感じる患者の特徴

- 患者・家族とのトラブル防止の具体策

- 苦手な患者との関係改善の対応法

看護師が感じる“めんどくさい患者”とは?特徴と背景を理解しよう

めんどくさい患者と呼ばれる理由・典型的な行動パターン

新人看護師

新人看護師“めんどくさい患者”って、どんな人のことを言うんですか?

理不尽にわがままを言う人とか、ルールを無視する人かな。でも、そうなる背景にも目を向けないとね。

「めんどくさい患者」と言われる人には、以下のように共通する行動パターンがあります。

- 必要以上の頻度でナースコールを押す。

- 医師の指示に従わない。

- 感情的に怒鳴る。

- スタッフに理不尽な要求を繰り返す。

こんな患者さんに遭遇することは良くありますよね。対応を迫られる私たち看護師は、とても疲弊します。

患者のこのような行動は単なる「性格の問題」だけでは語れません。以下のような理由があるかも知れません。

- 強い不安感

- 入院生活によるストレス

- 過去の医療体験への不信感

たとえば、かつて治療で失敗された経験がある患者や、家族との関係が希薄で孤独な高齢者が、攻撃的・依存的な態度をとるケースは決して珍しくありません。

看護師はその「行動の裏側」にも目を向ける必要があります。単に困った患者として切り捨ててしまうと、信頼関係を築くことは難しくなるからです。

めんどくさいと感じる時こそ、「この人は何に困っているんだろう」と考える視点が重要。

わたしも「めんどくさい」「この患者(家族)は苦手だな」と感じるときこそ、患者(家族)との関わり方をより一層意識して関わるようにしています。

現場で多いナースコールの濫用

ナースコールを1時間に何回も押す患者さんって、本当に困りますよね……。こういうのも“めんどくさい”に入るんでしょうか?

そうね。でも“なんでそんなに押すのかな?”って考えると、対応も変わってくるよ。

医療現場で頻発するトラブルのひとつが、「ナースコールの濫用」です。

- 1時間に何度もナースコールを鳴らす

- 看護師が訪室した直後にまた押す

- スタッフを選んで呼びつける

こうした行為は、忙しい病棟の業務を混乱させるだけでなく、他の患者のケアにも影響を及ぼします。

また、治療や処置に対するクレームもあります。

- 「薬の時間が1分遅れた」

- 「○○さんにはしてたのに私にはしてくれなかった」

- 「こんな食事は食べられない」

看護師が悩むのは、こうした“要求”の背後に「正当性」がないケースが多いことです。

合理的な説明や配慮をしても納得されず、感情的な言い分で対応を強いられると、心身ともに疲弊してしまうのです。

ただ、ナースコールの濫用には明確な理由が隠れていることもあります。

- ひとりが不安で、スタッフの顔を見るだけで安心する

- 痛みや体調の異変に敏感すぎて過剰に反応してしまう

患者側からすれば“緊急”な訴えかもしれません。

だからこそ、頭ごなしに否定するのではなく、「どうして何度も押すのか」を見極める姿勢が大切です。

脳梗塞で左麻痺のあるSさん80代女性。日中のナースコールも頻回でしたが特に夜勤帯のナースコールは退室直後に押すなど非常に多く、夜勤ナースから「ナースコールが酷すぎる」と不満の声が上がっていました。患者は「夜勤ナースに冷たい対応された」と電話で家族に泣きつき、家族からも相談されました。

私が担当看護師として対応したこと

- 日勤での患者への関わり強化

- 患者・家族に自分が担当看護師であることを伝えた

- 日々できたこと・頑張ったことを患者にフィードバック

- 患者の心配事、辛く感じていることを客観的に家族にも伝える・チームでも共有

- 夕食後〜入眠までのルーティンをチームで統一して、安心して入眠できるようにした

- 夜間入眠できずに不安が強くなる傾向があったため、心療内科医に相談

この患者さんの場合、ナースコールを頻回に押すことで夜勤ナースに冷たく対応され不安になり、ますますナースコールを連打するという悪循環でした。

夜勤帯で細やかに、長時間一人の患者に関わることは困難です。

だからこそ日勤帯でじっくり関わり、少しでも安心して夜勤帯を迎えられるようにしました。

患者家族が“めんどくさい”と言われるケース

最近、患者さんのご家族からの電話対応で疲れちゃって…。家族も“めんどくさい”って感じること、ありますよね?

もちろんあるよ。患者本人以上に家族が厄介だと感じるケース、実はけっこう多いの。

“めんどくさい”と感じる対象は、患者本人に限らず、病棟では家族とのトラブルも決して珍しくありません。

代表的なのが以下のケースです。

- 電話での執拗な問い合わせ(1日に何度も同じ質問を繰り返す)

- 医療行為への過干渉(「その薬はやめてほしい」「点滴を抜かないで」など)

- スタッフへのクレーム(「担当が冷たい」「説明が不十分」など)

- 勝手な撮影・録音・録画行為

これらの行動の多くは、“大切な家族を守りたい”という思いから来ています。

しかしその表現方法が適切でなければ、現場の看護師や医師との信頼関係が築けません。

また、患者本人が認知症や寝たきりである場合、代弁者としての家族の存在はとても大きくなります。

しかし、その“代弁”が過度になり、「うちの母はそんなこと言わない」「ちゃんと見てくれてないんじゃないか」と疑念や非難を浴びせられると、看護師のストレスは増大します。

中には、退院や転院に関する説明を何度行っても納得されず、「今ここで書類を出せ」「責任者を呼べ」と詰め寄るようなケースもあります。

こうした対応が続くと、現場全体の士気が下がり、患者へのケアにも影響が出かねません。

家族対応は「情報提供の透明性」「説明の一貫性」「感情の受け止め方」が重要。

誰がどこまで説明したか、話がブレていないか──それをチーム全体で共有しておくことが、クレームを未然に防ぐ鍵になります。

看護師に嫌われる患者・好かれる患者の違いとは

看護師に嫌われる入院患者の特徴・NG行動

あの…口に出しちゃいけないと思いつつ、“この人ちょっと苦手かも”って思うこと、あるんですよね……私、冷たいですか?

誰でもあるよ、そんな感情。でも、“嫌われる患者”ってのには、共通点があるね。

看護師が“この患者は苦手だな”と感じる相手には、いくつかの共通した特徴があります。

代表的な特徴を紹介します。

- 指示無視・自己判断:「もう薬飲んだからいいよ」と勝手に服薬しない・「リハビリしたくない」と頑なに拒否する

- 感情の起伏が激しい:機嫌が良いときは普通でも、少しでも気に入らないことがあると怒鳴る、無視するなど態度が豹変

- スタッフを選別する:「あの人じゃないと嫌」「新人には任せられない」と、特定のスタッフに偏った依存を見せる

- 根拠のないクレーム:「なんで隣の人のほうが早く退院できるの?」「ここのご飯は不味いから体調が悪くなった」など、因果関係が不明瞭な苦情

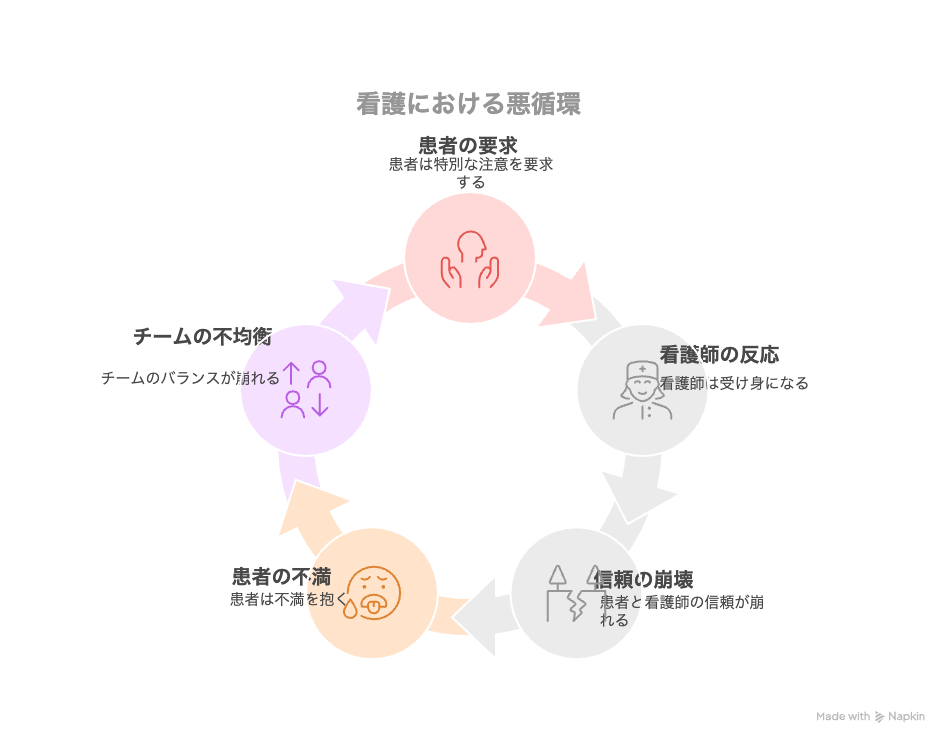

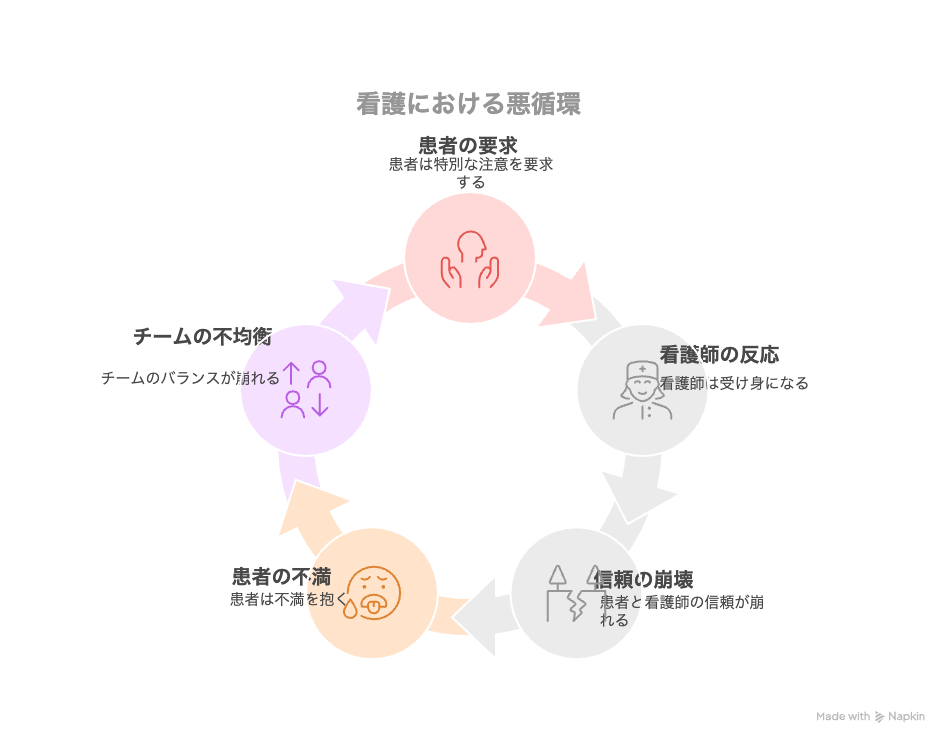

こうした行動が繰り返されると、看護師側も「どうせ何を言っても無駄」と感じ、関わり方が受け身になったり、機械的な対応になったりしてしまいます。

結果として信頼関係は崩れ、さらに患者側の不満が強まる──という悪循環が生まれます。

また、他の患者との公平性を保つことも重要な看護師業務のひとつであり、一部の患者だけに過剰な配慮が求められると、現場全体のバランスも崩れてしまいます。

患者の訴えには真摯に耳を傾けるべきですが、「それは医療として妥当な範囲なのか?」という視点を持つことも、看護師の役割のひとつです。

看護師に好かれる入院患者が実践していること

逆に、“あの患者さんにはつい優しくしたくなるな”って人、いますよね?どういう人が“好かれる患者”なんでしょう?

好かれる患者は別に“いい人”ってだけじゃないの。現場で助かる行動を自然にできる人ね。

「看護師に好かれる患者」と聞くと、「人柄が良い」「優しい」「感謝の言葉が多い」といった“性格”の印象が強いかもしれませんね。

ですが実際は、好かれるかどうかは性格よりも入院生活をスムーズに進めようとする姿勢に大きく左右されます。

たとえば、以下のような行動です。

- スタッフへの信頼を持って接する:「お願いします」「ありがとう」といった一言で、看護師は大きく救われる

- 説明に耳を傾け、納得してから行動する:何かあれば質問するが、説明に納得すれば協力的に動いてくれる

- 他人と比べない・決めつけない:「隣の人より遅い」「昔の病院ではこうだった」などの比較ではなく、“今”の治療や対応を受け止めてくれる

- 協力的な態度:検温・リハビリ・服薬などの場面で、無理なく協力してくれるだけで、現場の負担はぐっと軽くなる

特別なことをしなくても、ほんの少しの心遣いがあるだけで、「あの人のケアはやりやすい」「また様子を見に行ってあげたい」と思える存在になるよ。

看護師の仕事は精神的にも体力的にもハードなため、“敵ではない”“信頼できる”というだけで、患者への対応は柔らかくなるのが現実です。

特に忙しい病棟では、「この患者なら任せても大丈夫」という信頼が生まれると、他のスタッフからも好印象を得やすく、ケアの質の向上にもつながります。

「看護師に好かれたい」患者側の心構えとコミュニケーションのコツ

もし患者さん側が、“看護師とうまくやりたい”って思ってるとしたら、どんなことを意識してくれたら嬉しいですか?

信頼と協力の姿勢が大切だと思うよ。

看護師も人間であり、限られた時間とリソースの中で動いています。

その中で信頼を寄せてくれる患者に対しては、自然と丁寧な関わりが生まれやすい。

以下のような心構えが、結果的に“好かれる”関係性につながりますよ。

「これしてほしい」ではなく、「こういうことで困っているけど、どうしたらいいですか?」という形で伝えるだけで、看護師の受け止め方は大きく変わる。

「お忙しいところすみません」「助かります」といった言葉があるだけで、看護師の気持ちは和らぐ。

感情的な訴えではなく、「○○の時間に△△が起きていました。次はどうしたらいいですか?」と冷静に伝えることで、建設的な対応が可能になる。

我慢のしすぎは逆に誤解を生む。正直に話すこと、遠慮しすぎないことも大切。

患者・看護師という立場の違いがあっても、双方が“人として”尊重し合うことが、信頼関係の基盤になります。

「好かれたい」という思いがあるなら、まずは看護師を“味方”として信じ、対等な関係を築こうとする姿勢を持つことが大切です。

めんどくさい患者へのプロの対処法と対応スキル

基本的な対応マナーとコミュニケーション

私、ついイライラした態度が出てしまいそうになるんです…。しょこさん、そういうときどうしてますか?

あー、それ、あるあるだね。でも態度に出したら、関係は一気に崩れてしまうよ。コツを教えるね。

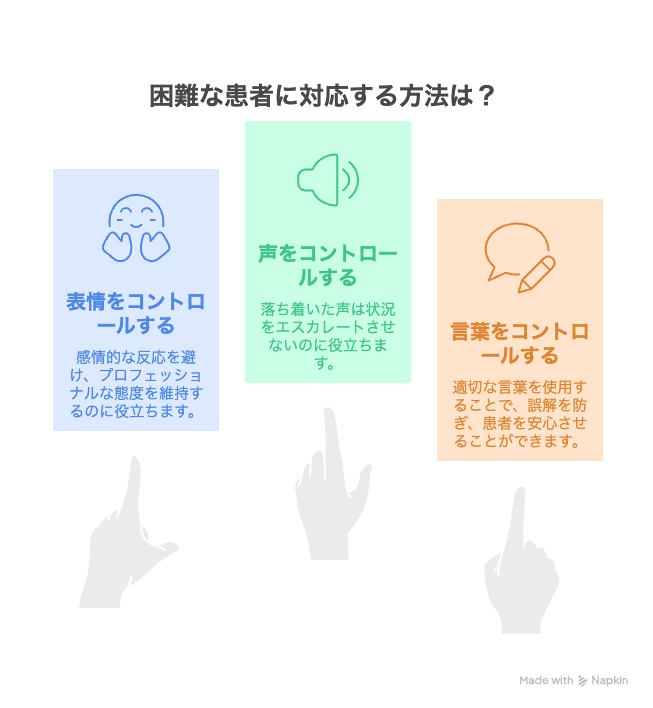

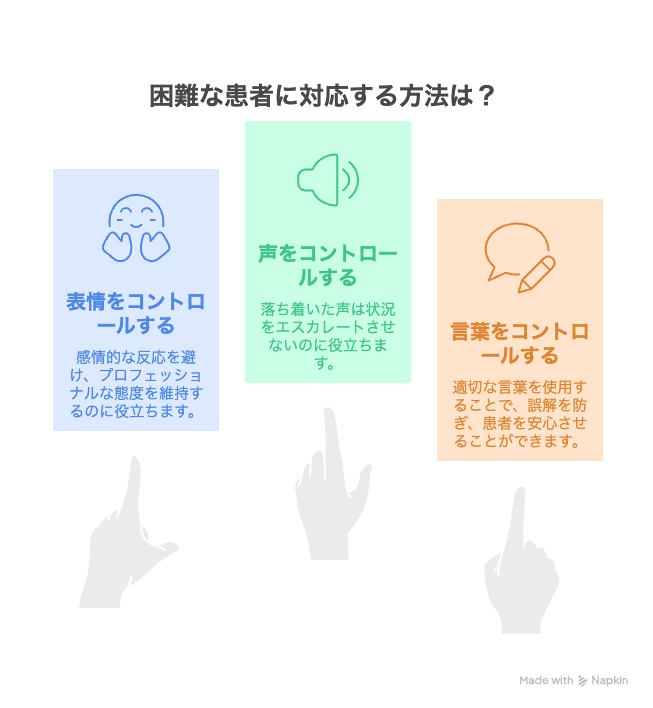

“めんどくさい患者”に対して感情的にならず、冷静に対応し続けるには、技術と心構えの両方が必要です。

その第一歩が、「表情・声・言葉のコントロール」です。

表情は穏やかに、目線を合わせて話す

威圧感を与えない視線と柔らかい表情で相手の不安を和らげる。苛立ちが表情に出ていないか、自分でも注意を払う。

声のトーンは一定に保つ

感情が高ぶると声が大きくなるが、それが逆効果になるケースは多い。一定のトーンとテンポで話すことで、安心感を与えられる。

相手の言い分を途中で遮らない

相手の主張が理不尽に感じても、一旦最後まで聞く。そのうえで、「○○ということですね」と確認すると、相手は“分かってもらえた”と感じやすい。

看護師側の主張は、「伝える」ではなく「共有する」姿勢で

「それはできません」ではなく、「病院のルール上こうなっているので、こういう対応になります」と背景を説明しながら伝えると、納得を得やすい。

言葉選びも非常に重要だよ。「仕方ない」「忙しいので後で」の一言が、患者の怒りを誘発するから気をつけて。

忙しくても、「今○○の対応中なので、少しだけ待ってくださいね」など、“今すぐでなくても対応している”という意思表示があるだけで、相手の不満は軽減されます。

医療現場におけるシステム・ルールの活用方法

“病棟のルールです”って説明しても、納得してもらえないことがあるんです。そういうとき、どうしたらいいんでしょうか?

ルールを“盾”にしたらだめだよ。“道しるべ”にしなければ患者も納得しないよ。

看護師が理不尽な要求やクレームに対応する場面では、「病院のルール」「決まりです」という言葉を使いたくなりますよね。しかし、それを一方的に突きつけるだけでは、患者の不満はむしろ増幅します。

ルールを“仕方のない制限”としてではなく、“安全・公平のために必要なもの”として伝える姿勢が重要

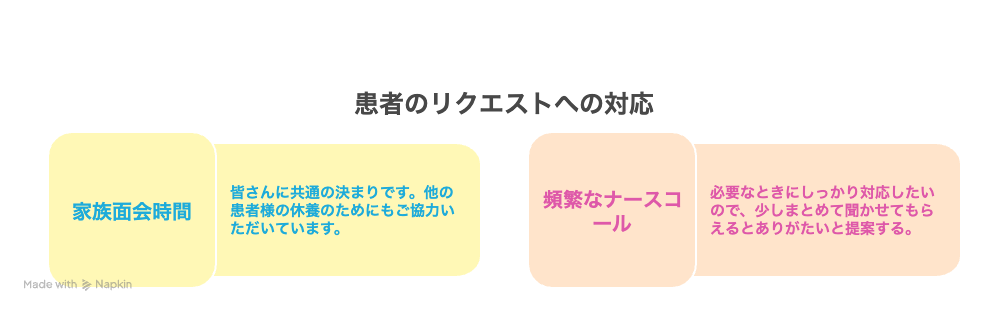

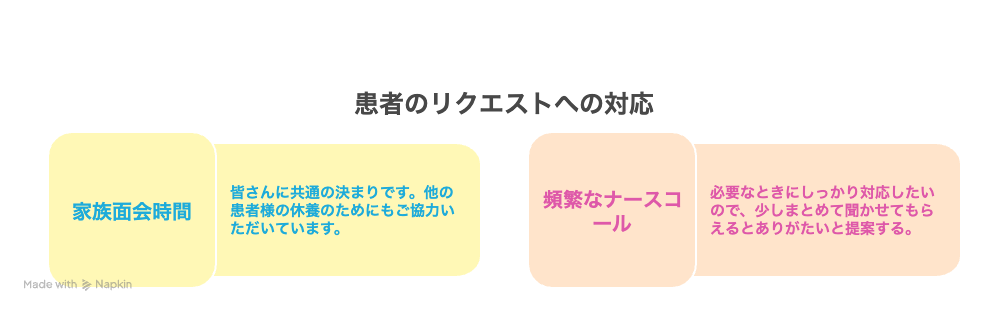

たとえば面会時間を守らない家族や、ナースコールを頻回に使用する患者への対応を紹介します。

また、院内で使用されている対応マニュアルや記録システムも、トラブルを回避するために重要です。

クレームが発生したときには「誰が、いつ、どう説明したか」を明文化しておくことで、「言った・言わない」の水掛け論を防げます。

カンファレンスや引き継ぎで“問題患者”として共有するだけでなく、患者に合った対応パターンを見つけていくプロセスが大切だよ。

- ○○さんは午前中が落ち着いているので、説明は朝にする

- ○○さんは午後から不穏になりやすいので、入浴などのケアは午前中にする。

- この言い回しは反発されやすいので避けるべき

このような具体的な攻略法をチームで共有することで、全体のストレスが軽減し、ケアもスムーズに提供できますよ。

患者・家族とのトラブル防止と早期解決のポイント

こないだ、患者さんの娘さんから“話が違う”って強く言われて…。私、何かまずいことしちゃったのかなって焦っちゃいました。

あー、それはよくあるパターンね。説明の“ズレ”って小さくても、トラブルに火つける原因になるよ。

医療現場でのトラブルの多くは、説明のズレや認識の食い違いから生まれます。

患者・家族側が「ちゃんと聞いていない」「都合のいい部分だけ覚えている」場合もあれば、スタッフの説明内容に統一感がないことが火種になることもあります。

トラブルを未然に防ぐには、以下の3つの要素が不可欠です。

情報共有の“徹底”

看護師間の申し送りだけでなく、医師・リハビリスタッフ・ソーシャルワーカーとも「何を、どこまで話したか」を記録・共有しておく。

「家族にはどう伝えたか」も記録しておくことで、後からの食い違いを防止できる。

まず傾聴の姿勢を崩さない

相手が怒っていても、「お話しくださってありがとうございます」と一度受け止めるだけで、クレームの温度が下がることがある。

途中で言い訳や反論を挟まないことで、相手は“話を聞いてもらえた”という安心感を持ちやすい。

“正しさ”より“納得”を意識

「こちらに非はない」と正当性を主張しても、相手が納得していなければトラブルは解消されない。

「ご不安だったのですね」「ご説明が足りなかったかもしれません」と歩み寄る姿勢が、信頼の再構築につながる。

また、初期対応で“事務的な返答”をしてしまうと、それだけで「この人は話を聞く気がない」と感じさせてしまうので注意が必要です。

たとえ業務上やむを得ない状況でも、「今すぐに対応できないが、あとで必ず説明する」と約束するだけで、相手の受け止め方はまったく違ってきますよ。

トラブルはゼロにはできないが初期対応の質こそが、その後の関係を決めるよ。

小さな火種の段階で丁寧に対応することが、結果的に大きな混乱を防ぐ最善策になります。

医師や同僚・スタッフとの連携で苦手患者をカバーする方法

私、どうしても相性が悪い患者さんがいて…。でも、“もう無理です”って言うのも逃げみたいで悩んでます。

“ひとりで抱えるな”ってのが鉄則だよ。連携って、そういうときのためにあるの。

看護の現場では、すべての患者と“うまくやる”ことは不可能です。

どれだけ誠実に向き合っても、時には悪意ある言葉を投げられることもありますよね。

そんなときに大切なのが、「ひとりで対応しようとしない」ことで、特に“苦手”と感じる患者には、チームアプローチが有効です。

どうしても苦手な患者の場合は以下の方法を試してみましょう。

“別のスタッフ”に交代してもらう

感情的な衝突や信頼関係の破綻が起きた場合、無理に同じ看護師が対応し続けるよりも、相性の合うスタッフに交代するほうが現場全体にとっても建設的。

例:「○○さんは、Aさんの対応のほうが落ち着くみたい」とポジティブな理由づけで交代すれば、患者も納得しやすいでしょう。

医師・リーダー・MSWなど、他職種の力を借りる

医療的な判断が絡む場合は、医師から正式に説明してもらうことで説得力が増します。

社会的な問題(家族関係、退院支援など)が絡むときは、ソーシャルワーカーの介入が有効ですね。

チーム内で“対応マニュアル”を共有する

「○○さんはこういう言い方に反応しやすい」「午後より午前の方が落ち着いている」など、経験知を共有することで、誰が対応しても一定の質を保つことが大切です。

苦手意識を無理に押し殺して関わり続けることは、自分にも患者にもストレスになります。

大切なのは、“冷静な距離の取り方”と“他者に頼る勇気”

苦手な患者を“無理やり好きになれ”とは言わない。でも、“嫌いなまま放置”はダメだよ。

チームで知恵を絞って、みんなで対応することが大切です。

患者と看護師“互いにとって良い関係”を築くために

患者と看護師が歩み寄るために必要な知識と理解

理想は“信頼関係”ですよね。でも、どうやって患者さんと“歩み寄る”ってできるんでしょうか?

歩み寄るのは、お互いの“常識”をすり合わせる作業だと思うよ。知識がないと難しいね。

患者と看護師の間にある“距離”は、単なる立場の違いだけでなく、医療知識や生活感覚のギャップによって生まれていることが多いです。

だからこそ、良好な関係を築くには、「お互いが何を知らないか」を知るところから始めましょう。

- 病気の診断や治療に対する理解が浅く、「なぜ今これをされるのか」がわからず不安。

- 医療用語や制度(退院調整、主治医の指示の範囲など)について、知識がまったくないこともある。

- 日々の生活や家族背景が大きく影響し、感情的に対応してしまうことがある。

看護師の常識が患者にそのまま当てはまるわけではありません。

上記に示した患者の視点を私たち看護師が意識することで、患者に寄り添った対応につながります。

- 医師と違って、看護師は生活のサポートをしていることを明確に伝える。

- できること・できないことをはっきり区別する(例:看護師の判断で薬は出せない、検査結果は医師が説明する等)

- 看護師も“人間”であり、感情や判断に揺らぎがあることを、必要に応じて率直に伝える

つまり、“歩み寄り”とは、「知識の補完」と「立場の可視化」から始まると言えます。

患者が何に困っているのか、どこに不安があるのかを知るには、こちらも説明し、相手にも説明してもらう努力が必要ですね。

また、「看護師は万能ではない」と伝えることは、弱さを見せることではなく、“信頼関係のベース”になります。

対等な関係を築くには、「支えられるところはしっかり支え、無理な部分は他職種にパスする」といったバランス感覚が、重要です。

コミュニケーション向上のための具体的対策

患者さんとのやり取り、もっと上手くなりたいです。でも、何から始めればいいのか分からなくて…。

そう思えるだけで第一歩だよ。コミュニケーションはスキル、鍛えられるものよ。

コミュニケーションは、才能や性格ではなく「訓練と意識」で磨かれるスキルです。

特に医療の現場では、「何を言うか」より「どう伝えるか」が結果を大きく左右する場合があります。

現場で実践できる具体的な対策を紹介しますね。

一言添える習慣を持つ

「おはようございます、昨夜はよく眠れましたか?」

たったこれだけで、相手は“自分を気にかけてもらっている”と感じます。

「このあと検査ですが、不安なことはありますか?」と確認するだけで、患者は緊張を言語化しやすくなりますよ。

沈黙を恐れない

無理に話し続けなくてもOK。沈黙が苦にならない雰囲気をつくると、患者から自発的な発言が出てくることも。

急がない、せかさないことで、患者は安心して話せますよ。

相手のペースに合わせる

早口や専門用語を使うと混乱します。ゆっくり・丁寧に説明するのが基本です。

認知症や耳が遠い高齢者には、身振りや絵などを使うと効果的ですね。

否定せず、肯定的に言い換える

「それは無理です」ではなく、「それについては、こういう対応なら可能です」と言い換えるのが効果的です。

否定から入ると相手は心を閉ざしやすいので、言い換えれば協力関係を築きやすいです。

信頼関係は、特別な言葉で築かれるものではないよ。

日々の何気ない言葉や態度、その積み重ねの上に生まれるの。

患者さんとのコミュニケーションに悩んでいるあなたにおすすめの一冊です。

ベストセラーであり、看護師が患者や家族に何かを「伝える」際の具体的なヒントが満載ですよ。

「同じ内容でも伝え方次第で相手の印象が変わる」ということを学べます。

クレーマー化防止とメンタルケアの重要性

クレーマーになりそうな患者さんって、最初はそんな感じじゃなかったりしますよね…。気づいたら関係が悪化してるというか…。

そうだね。だから“早めに芽を摘む”って発想と、自分のメンタルを守る意識、両方大事だよ。

クレーマー化した患者や家族への対応は、看護師の業務に大きな支障をもたらしますよね。

しかも、初めから攻撃的だったわけではなく、ちょっとした不満や誤解が蓄積した結果として、態度がエスカレートするケースが多いです。

日頃の対応が非常に重要ですので、以下を参考にしてください。

小さな不満を見逃さない

「さっきの説明、分かりにくかったかもしれませんね」

「何かお気づきの点があれば教えてください」など、未然に気づき、対話を促す一言が大きな違いを生みます。

機械的な対応をしない

忙しいときほど注意が必要。「決まりなので」や「後にしてください」だけで済ませる対応は、相手の不信感を加速させます。

自らの表情・態度・言葉の“冷たさ”がないか、自分を客観的に振り返るクセを持ちましょう。

感情に巻き込まれない訓練

相手が怒っていても、自分が動揺する必要はありません。“反応する前に、一呼吸おく”

この習慣が、感情の連鎖を断ち切る鍵です。

患者との関係だけでなく、家族や友人との関係でも大切なことだね。

理不尽なクレームにさらされ続ければ、誰でも心が削れてしまいます。

クレームにさらされても、「プロなんだから我慢しなきゃ」と思い込むのは危険。

自分自身のメンタルケアもとても重要です。

同僚とのミニカンファレンスで話す

ノートやアプリに感情を記録する

必要に応じて上司やメンタルヘルス窓口に相談する

自分だけで問題を抱えず、チームで共有して対応することが大切です。

自分が困っていることにいつも周りが気づいてくれるとは限りません。

「私は今この患者さんの対応に困っているから助けて」ということを、周りにアピールすることも大切ですね。

患者さんとの関係に悩んでいるあなたにおすすめの一冊はこちらです。

現役看護師が執筆しているため、リアルな悩みに寄り添った内容ですよ。

まとめ

この記事では、看護師が直面する「またあの患者さんか…」という感情の背景には、患者さんの不安や孤独、理解不足が隠れていることを解説しました。

頻回なナースコールや理不尽なクレームも、その裏にある患者さんの真意を汲み取ることが重要です。

プロの看護師として、感情的にならず冷静に対応するスキルや、患者・家族との信頼関係を築くコミュニケーションが求められます。

また、一人で抱え込まず、チームや他職種と連携し、自身のメンタルケアも大切にすることの重要性を強調しました。

この記事が、明日からのケアに役立つ視点を提供できれば幸いです。

コメント